Ich erinnere mich nicht mehr, welches Tier es war. Vielleicht die Tsetsefliege oder ein anderer Krankheitsträger. Die traurige Pointe: Mit der Arche Noah wurde auch gerettet, worauf wir gern verzichten würden. Mit dem Neuanfang war offenbar schon wieder der Wurm drin. «Ich werde den Erdboden wegen des Menschen nie mehr verfluchen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an», erzählt die Genesis (Gen 8,21).

Während der Osterwoche fanden in der Pfarrei St. Anna in Frauenfeld ökumenische «Kunterbunte Bibeltage» statt. Während einer Woche befassten sich Kinder intensiv mit der Geschichte der Arche Noah. Gegen Ende der Woche besuchten sie gruppenweise auch meine Bibelsammlung. Dabei interessierte die Kinder merklich anderes als die Erwachsenen. Wie schwer ist so ein Foliant? Könnte ich ihn vom Gewicht her selber in den Händen halten? Und beinahe entglitt so eine schwere Bibel auch mal den Kinderhänden. Eine gewichtige Frage ist auch an die Noah-Erzählung zu stellen. Denn trotz Segen und Regenbogen ging die Geschichte ja nicht nur gut weiter. Auch Schwierigkeiten wurden mit der Arche gerettet. Nach dem Neustart blieb der Wurm drin.

Ich zeigte den Schülerinnen und Schülern u. a. verschiedene Psalterien und machte auf ein kleines Detail aufmerksam, das oft als Nebenszene der Arche Noah dargestellt wird: Ein freigelassener Rabe hackt auf einen Tierleichnam oder eine menschliche Wasserleiche ein. Wie wenn der Maler hätte illustrieren wollen, dass trotz Neustart – bildlich – die Leichen im Keller nicht einfach verschwinden. Die «Hackordnung» geht weiter; es ist nicht einfach alles besser geworden. Umso tröstlicher, dass Gott seinen Segen verspricht, auch wenn er einsieht, dass das Dichten und Trachten des Menschen böse ist von Jugend an.

Zwar konnte der ausgesandte Rabe noch kein Neuland verkünden, aber er war doch Noahs erste Wahl. Ausserdem kehrte er nicht zur Arche zurück. War er umgekommen, untergegangen in den Wassern der Sintflut? Oder liess er sich eben auf den Leichen nieder, die er fand (so Hugo de Folieto, De avibus, Frankreich, um 1230–1240)? Die Idee, dass der Rabe nicht zurückkam, weil er einen Leichnam zur Nahrung fand, stammt ursprünglich aus dem Midrasch. Oft zeigt ihn die Buchmalerei als Leichenfledderer und führt so drastisch vor Augen, dass die Arche kein neues Paradies angesteuert hatte. Das Leben bleibt eine «grosse Kiste», keine kleine Angelegenheit. «Kiste» oder «Kasten» ist auch die ursprüngliche Bedeutung des hebräischen Worts für diese Art Rettungsboot Noahs, das eben kein Schiff war. Unser Wort «Arche» ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen (arca für Kasten/Kiste) und stammt aus der Vulgata. Zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der lateinischen Bibel siehe meinen Beitrag dazu hier.

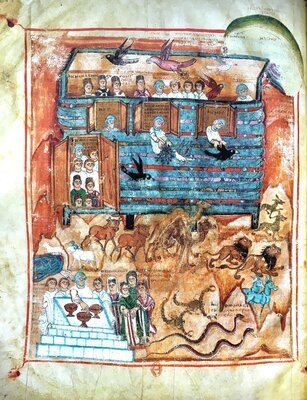

Links sehen wir passend zum Thema eine Bildseite aus dem Ashburnham-Pentateuch, einer der ältesten erhaltenen illustrierten biblischen Kodizes, die nicht mehr ganz alle fünf Bücher Mose auf Latein enthält. Auf dieser einen Seite sehen wir nicht weniger als elf Szenen: Vom Aussenden der Vögel bis zur Landung auf dem Ararat und Noahs Opfer (allerdings nicht ein Tieropfer wie in der Bibel, sondern wie bei einem Tauf-Abendmahl drei Kelche mit Wein, Wasser, Milch und Honig nach einem syrischen Brauch aus dem 3. Jahrhundert). Allein Noah erscheint sieben Mal auf dem Bild. Es ist wie eine Art spätantiker Film: Das Auge wandert von Szene zu Szene … Im mittleren Fenster kommt die Taube mit dem Ölzweig zurück; rechts sendet Noah den Raben aus, links flattert er vor dem Fenster, kommt aber nicht zurück. Rechts oben finden wir die Beschriftung «Iris» (griechisch für Regenbogen), womit der «arcum pacis», der Friedensbogen, gemeint ist. Weil nur noch die grüne Farbe sichtbar ist, wurde der Regenbogen von einer Schülerin als Seegurke gedeutet …

Für mich ist spannend, dass bei den Tieren, die die Arche verlassen, prominent Löwen, Nattern und Skorpione dabei sind. Es ist, wie wenn Psalm 91,13 anklänge: Wer unter Gottes Schutz steht, muss sich vor dem Bösen nicht fürchten; er/sie schreitet über Löwen und Nattern, Basilisken und Drachen …

Thomas Markus Meier