In der orthodoxen Tradition werden die in Mt (2,1–12) beschriebenen Magier oder Weisen aus dem Osten nur in Verbindung mit dem Festkreis der Geburt Christi am 25. Dezember erwähnt. Am Tag der Epiphanie oder Theophanie (6. Januar) ist der einzige Gegenstand des Festes die Offenbarung der Gottheit Jesu und seine Taufe im Jordan. In der byzantinischen Liturgie gibt es am Epiphanietag kein Fest der Heiligen Drei Könige wie im Westen. Im 5. Jahrhundert kamen im Abendland auch die Erinnerung an die Taufe Jesu und an das Weinwunder von Kana hinzu.

Trennung von Epiphanie und Weihnachten

Die Geschichte dieser Feste kann bis ins 4. Jahrhundert zurückverfolgt werden. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts fand der Austausch der beiden Feste zwischen Westen und Osten statt. Der Osten übernahm den römischen Brauch, Weihnachten am 25. Dezember zu feiern, während sich der Westen das Fest der Epiphanie aus dem Osten aneignete. Der Osten feierte vorher am 6. Januar zugleich die Geburt und die Epiphanie des Herrn in einem Fest, wie z. B. die Hymnen des hl. Ephraems des Syrers (306–373) zeigen. Seine achtundzwanzig Hymnen zur Geburt des Herrn dokumentieren den Inhalt des noch ungeteilten Nativitas-Epiphanie-Festes. Neben dem göttlichen Kind und der Gottesmutter, die im Mittelpunkt stehen, werden öfters die Magier, ihr Stern und ihre Geschenke, aber auch Johannes der Täufer, die Taufe im Jordan und auch das Wunder von Kana erwähnt.1

Durch die Trennung des Weihnachtsfestes von der Epiphanie verengte sich die Bedeutung des letzten Festes im Osten auf die Taufe Jesu. An Theophanie schloss sich im Nachgang ein vierzigtägiges Fasten in Erinnerung an die 40 Tage an, die Jesus nach seiner Taufe in der Wüste verbrachte. Infolge dieses Austausches erfolgten bis heute nachweisbare Umdeutungen der Festinhalte. Im Westen verlagerte sich das Gedenken an die drei Weisen aus dem Morgenland auf das Fest der Theophanie, während im Osten das Andenken an die Geburt Christi und die Anbetung der Magier vollständig ans Weihnachtsfest gebunden blieben.

Im folgenden werde ich die Rolle der Magier in der orthodoxen Hymnografie und Ikonografie darstellen. Sie werden nach dem biblischen Text immer nur als Magier, Weisen oder Sterndeuter und nie als Könige bezeichnet. Das Attribut der Heiligkeit wird ihnen nicht vergeben, ihre Nummer ist in der Liturgie nicht angegeben, aber in der Ikonografie schon. In den liturgischen Texten der Weihnachtszeit, in denen sie erwähnt werden, tragen sie keine Eigennamen. Damit habe ich einige Unterschiede zur abendländischen Tradition vermerkt.

Die Magier in der Vor- und Weihnachtszeit

Welche Rolle spielen die Magier in der orthodoxen Hymnografie und in den liturgischen Texten der Weihnachtszeit? Da die orthodoxe eucharistische Liturgie im ganzen Kirchenjahr unverändert bleibt, findet man die Texte mit den Festinhalten in den Tagzeitengottesdiensten, insbesondere in der Vesper und im Orthros (Morgengottesdienst). Ähnlich wie im Westen kennt die orthodoxe Tradition eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten, die am 15. November mit dem Beginn der Fastenzeit für die Geburt des Herrn eingeleitet wird. Wie bei allen Hochfesten wird des Mysteriums der Geburt unseres Herrn in Betlehem auch am Sonntag davor und am Sonntag danach gedacht. Das Weihnachtsfest kennt darüber hinaus eine Vorfeier, die am 20. Dezember beginnt und eine Nachfeier, die am 31. Dezember endet. Die zwölf Tage vom 20. bis zum 31. Dezember gelten als Tage des Festes und in ihnen ist die Thematik der Geburt sehr prägnant, wobei auch die Magier immer wieder als Hauptakteure auftauchen.

Die Hymnen besingen das Mysterium der Menschwerdung Christi und seine Geburt aus der Jungfrau Maria. Sie versuchen, das Paradoxon der Geburt des Schöpfers aus der Gottesmutter, also einem Geschöpf, in unzähligen Gesängen immer tiefer zu begreifen und zu beschreiben. Die Vorbereitung und Weissagung der Geburt Christi durch die Propheten, aber auch die Geburtsumstände in Betlehem und die Teilnehmer am Ereignis, unter denen die Magier eine wichtige Rolle spielen, bilden eine andere Hauptthematik in den Hymnen dieses Festkreises. Die Hymnografie basiert nicht nur auf dem Weihnachtsevangelium des Lukas, sondern auch auf der Weihnachtsgeschichte von Matthäus 1 und 2.

Hinzu kommen noch andere alte Geburtsberichte, wie derjenige aus dem Protoevangelium des Jakobus (im 2. Jahrhundert in Kleinasien datiert), in dem z. B. erneut über die Magier, aber auch über die Geburtshöhle, von der die Evangelien nichts wissen, erzählt wird.

Die Magier erscheinen zum ersten Mal in den vorweihnachtlichen Hymnen in der Vesper des Festes des heiligen Andreas am 30. November. In einem Troparion (kurzer Liedhymnus) werden sie bereits mehr als drei Wochen vor dem Fest eingeladen, sich auf den Weg nach Betlehem zu machen: «Ihr Magier, macht euch auf, zu schauen das Heil, das in Windeln gewickelt liegt in der Krippe. Ihn zeigt an der Stern über der Höhle, den Herrn, der gibt das Leben, der da rettet unser Geschlecht».2 Ein weiterer Gesang dieses Tages gibt den Grund ihrer Reise deutlich an: Ihn «zu verehren, werden kommen Magier aus dem Osten und ihm huldigen mit kostbaren Gaben».3 In den nächsten vorweihnachtlichen Tagen werden fast alle biblischen Einzelheiten und ausserbiblischen Traditionen zusammengeführt. Am Tag des heiligen Nikolaos (6. Dezember) wird auch die Darbringung von Gaben erwähnt, denn auch im Osten bekommen alle Kinder in jener Nacht von Nikolaos selbst ihre Geschenke: «Ihr persischen Magier, bringet dar dem König Gold, Weihrauch und Myrrhe. Denn der Herr ist erschienen aus der Jungfrau-Mutter».4

Da die eigentliche Vorfeier der Geburt des Herrn am 20. Dezember beginnt, vermehren sich die Erwähnungen der Magier in den liturgischen Texten von nun an erheblich. Die Feier erlangt einen allumfassenden kosmischen Charakter, denn die unsichtbare und sichtbare Welt mit all ihren Geschöpfen nimmt am Fest teil. Dies wird in der Vesper dieses Tages wie folgend ausgedrückt: «Empfange, o Bethlehem, die Mutterstadt Gottes, denn sie kommt, in dir zu gebären das Licht, das nicht untergeht. Ihr Engel, staunet im Himmel; ihr Menschen, saget Preis auf Erden; ihr Magier aus Persien, bringet dar die Gabe dreifacher Ehre. Ihr Hirten auf dem Felde, stimmt an den Hymnus des Dreimalheilig. Alles, was Odem hat, lobe den Allerschaffer».5

Im Weihnachtsgottesdienst kommen die Magier über 30 Mal in der Vesper und im Orthros vor.6 Persien wird als ihr Heimatland und sie als Gesandte der persischen Könige angegeben, die dem himmlischen König Geschenke von ihren Königen darbringen: «Lauteres Gold dem König der Äonen und Weihrauch dem Gotte aller, Myrrhe aber dem Unsterblichen, der drei Tage sollte im Tode verbleiben».7 In der Reihe der Geschöpfe, die an der Geburt Christi teilnehmen, kommen nun neben der Jungfrau-Mutter als Repräsentantin der Menschheit, den Engeln, den Hirten und den Magiern auch unbeseelte Elemente hinzu, die Christus ihre Dankesgaben anbieten: die Himmel den Stern, die Erde die Höhle und die Wüste die Krippe. Die ganze Schöpfung trachtet durch die Geburt Christi nach ihrer Rettung. Auch in der Nachfeier des Festes kommen die Magier und die anderen erwähnten Themen erneut vor. Sie werden wieder aufgenommen, neu gedacht, umschrieben und vertieft, so dass die hymnografische Reflexion ein doxologisches Erlebnis des Festes vermittelt. In einem Hymnus vom 30. Dezember werden die Gottesdienstteilnehmenden mit den Magiern verglichen: «Die Magier aus dem Morgenlande bringen Geschenke, vom Sterne geführt verehren sie den Geborenen als Retter. Mit ihnen wollen auch wir, ihr Festesfreunde, die Schätze des Herzens bereitwillig öffnen und ihm darbringen gute Taten, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe wie Gold und Weihrauch und Myrrhe, und das Lied der Körperlosen lasst uns ihm singen: Ehre sei Gott in den Höhen und auf Erden Friede, unter den Menschen ein Wohlgefallen, ihm, der da kommt, um zu erretten unser Geschlecht aus dem Verderben».8

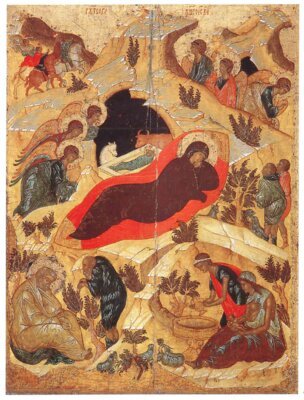

Ikone der Geburt Jesu

Die Annäherung eines orthodoxen Christen an die grossen Feste des Kirchenjahres geschieht nicht nur durch die Verlesung der biblischen Texte in der Liturgie und durch die Hymnografie, sondern auch mithilfe der Ikonen. Die byzantinische Weihnachtsikone beinhaltet eine Fülle erzählerischer Details, die die biblischen Berichte von Matthäus (Kap 1 und 2) und Lukas (Kap 2), das Protoevangelium des Jakobus und auch die spätere hymnische Dichtung zur Geburt des Herrn zusammenfasst. In der obigen russischen Ikone des 15. Jahrhunderts findet man oben in der Mitte den Stern mit Strahlen «über dem Ort, wo das Kind war» (Mt 2,9). Man sieht oben links die Magier zu dritt, welche dem Stern nachwandern oder genauer nachreiten. Die Zahl drei ist nach der Zahl der Gaben erschlossen und ist bereits bei Tertullian und Origenes im dritten Jahrhundert belegt. Obwohl die Magier in der Katakombenmalerei und Sarkophagplastik bei der Anbetung des Kindes und der Übergabe ihrer Geschenke dargestellt wurden, zeigen die älteren byzantinischen Ikonen sie noch dem Stern nachreitend. Spätere Ikonen ab dem 17. Jahrhundert stellen die Magier bei der Anbetung des Kindes dar, aber nie als eigenständige Szene, sondern nur als Teil der Geburtsikone.

In der Ikone lobpreisen mehrere Engel die Geburt des Herrn und in der Mitte rechts befinden sich ganz nah die Hirten. Die Darstellung in der Ikone realisiert damit eine Synthese der Geburtsberichte von Lukas (Hirten und Engel) und Matthäus (die Magier und der Stern). Das Zentrum der Darstellung wird vom neugeborenen Kind und von der Gottesmutter beherrscht. Die Gottesmutter liegt auf dieser Weihnachtsikone abgekehrt von ihrem Kind, dagegen aber der Badeszene zugewandt. Die Beziehung des Christuskindes zu Ochs und Esel ist merkwürdigerweise enger als die zur Gottesmutter. Man findet keine theologische Begründung dafür. Ganz unten links sehen wir den nachdenklichen, zweifelnden Josef, der Maria wegen der Geburt Jesu «heimlich zu verlassen» (Mt 1,19) dachte. Die Szene mit dem ersten Bade des neugeborenen Christus, die auf die Tatsächlichkeit der Menschwerdung deutet, stammt aus dem Proevangelium des Jakobus, das auch über die bei den Evangelisten nicht zu findende Geburtshöhle spricht.

Durch die Betrachtung und die Verehrung der Weihnachtsikone treten die Verehrenden in die zeitlose Zeit der Ikone hinein und verlassen damit die Zeitlichkeit. Dies bedeutet einen wichtigen existenziellen Sprung aus der Weltgeschichte in die Heilsgeschichte, welche durch den Glauben zur persönlichen Geschichte wird.

Daniel Benga