Das Konzilsdekret über die zeitgemässe Erneuerung des Ordenslebens «Perfectae Caritatis» stellt in seinem einleitenden Absatz fest, dass sich Männer und Frauen seit den Anfängen der Kirche zu einer radikaleren Nachfolge Christi berufen fühlten, entweder allein oder in Gemeinschaft. «So erwuchs nach göttlichem Ratschluss eine wunderbare Vielfalt von Ordensgemeinschaften.» Aber kann das, was das Konzil hier positiv formuliert – «eine wunderbare Vielfalt» –, nicht auch anders verstanden werden, nämlich als Spaltung und Fragmentierung? Sind all diese religiösen Lebensformen wirklich notwendig? Sind viele von ihnen nicht nur Relikte aus der Vergangenheit, die in der Zukunft keine Existenzberechtigung mehr haben? Und nach welchen Kriterien kann diese Existenzberechtigung bestimmt werden? Der Dominikaner und Kirchenhistoriker Isnard Frank hat festgestellt, dass «jede Ordensform in der Kirche, die einmal im Laufe der Kirchengeschichte als Antwort auf eine prophetisch begriffene Funktion in der Kirche entstanden ist, solange das Recht zu bestehen hat, als sie dem eigenen Ursprung treu bleibt»1. Unter «Ursprung» verstehen wir hier sowohl den Boden, den Humus, aus dem eine Ordensform wachsen konnte, als auch ihr Ziel, das, wonach ihre Zweige sich ausstrecken. In diesem Jahr, in dem der Orden der Prediger den 800. Todestag («dies natalis») seines Gründers Dominikus feiert, wollen wir über seinen Ursprung und sein Ziel und damit über seine Existenzberechtigung für die Zukunft nachdenken.

Die Kontemplation des Dominikus

Dominikus hat etwas Ungreifbares an sich. Im Gegensatz zu anderen Ordensgründern – wie Benedikt und Franziskus – sind die Schriften des Dominikus kaum erhalten geblieben. Das Schreiben seiner Geschichte ist daher wie ein Puzzle. Wir wissen, dass er schon in jungen Jahren ein eifriges religiöses Leben führte. Anfang der 1190er-Jahre trat er dem reformierten Domkapitel von Osma (E) bei. Jordan von Sachsen, der spätere Nachfolger von Dominikus als Ordensmeister, betont in seinem Büchlein «Von den Anfängen des Predigerordens», wie Dominikus die Gebetsdimension des kanonischen Lebens zu verwirklichen wusste. Er verbrachte Tage und Nächte im Gebet und erhielt die Gabe der Tränen. In den Jahren 1203 bis 1205 begleitete Dominikus seinen Bischof Diego mehrmals auf diplomatischen Reisen in den Norden. Sie reisten durch Südfrankreich, wo die albigensische Häresie wütete. Diego und Dominikus erkannten, dass sie in dieser Region mehr gebraucht wurden als in ihrem eigenen spanischen Bistum. Sie schlossen sich den Zisterziensern an, die vom Papst beauftragt waren, in der Region zu predigen. Nach dem Tod von Diego wurde Dominikus zum Dreh- und Angelpunkt dieser Predigtmission. Angezogen von seiner Heiligkeit schlossen sich ihm junge Männer an, und in der Diözese Toulouse erlangten sie die Anerkennung als eine Gemeinschaft von Predigern. In einer Reihe von päpstlichen Bullen in den Jahren 1216 und 1217 wurden Dominikus und seine Anhänger als «predicatores» anerkannt und dem weltweiten Episkopat empfohlen: Der Predigerorden war geboren. Der Erfolg stieg Dominikus jedoch nicht zu Kopf: Er betrachtete sich selbst nur als Diener, als ein Instrument. Die ersten Brüder erzählen, wie Dominikus die Nacht im Gebet verbrachte oder seine Reise unterbrach, um zum Herrn zu beten. Seine Predigt blieb in der Kontemplation verwurzelt.

Die Predigt für das Seelenheil

In den Jahren 1220 und 1221 fanden die ersten Generalkapitel des Ordens statt, in Anwesenheit des Ordensmeisters Dominikus. Die erste Fassung des Grundgesetzes des Ordens, die Konstitutionen, enthielt also seine Grundintention. Im Vorwort zu den Konstitutionen wird das Ziel des Ordens wie folgt beschrieben: «Unser Orden war von Anfang an dafür bekannt, besonders für die Predigt und das Seelenheil gegründet worden zu sein.»2 Auch in den Konstitutionen von 1932, in denen ihre historische Struktur zugunsten der Einheitlichkeit mit dem Codex des kanonischen Rechts von 1917 überarbeitet wurde, wurde diese Formulierung des Zieles des Ordens beibehalten. In den nachkonziliaren Konstitutionen erhielt sie in der sogenannten «constitutio fundamentalis» wieder einen prominenteren Platz.

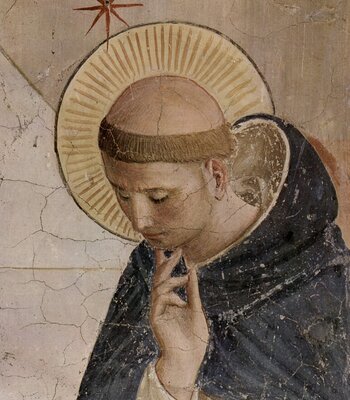

Um die Maxime «die Predigt und das Seelenheil» (oft übersetzt als «Predigt für das Seelenheil») zu verdeutlichen, ist es hilfreich, kurz auf ihre drei konstitutiven Teile einzugehen. Da ist zunächst die Predigt. Diese schliesst die klassische Verkündigung in der Liturgie ein, ist aber nicht auf sie beschränkt. Predigen sollte «verbo et exemplo» sein. Dies bedeutet nicht nur, dass Worte und Taten des Predigers im Einklang sein sollen, sondern auch, dass die Predigt sowohl durch Worte als auch durch Taten erfolgt. Man muss hier nur an die Gemälde von Fra Angelico denken, die ohne Worte so viele Menschen zu einem tieferen Glauben bringen konnten. Oder das soziale Engagement von Bartolomé de las Casas sowie in jüngerer Zeit jenes von Frei Betto.3

Um den zweiten Punkt zu illustrieren, den des vermittelten Heils, können wir uns auf das Werk des dominikanischen Theologen Thomas von Aquin beziehen. Er schreibt, dass die Fülle der Gnade in Christus auf zwei Arten in uns überfliesst: durch sein Handeln im Geist (die Sakramente) und durch seine Lehre (die Predigt). An dieser doppelten Art des gnädigen Handelns hat er seine Apostel teilhaben lassen. Auch Dominikus und seine Brüder nehmen an dieser Heilsmission teil. Dominikus machte sich den Dienst der Versöhnung zu eigen, zu dem die Gemeinde von Gott berufen ist, weil Gott selbst uns durch seinen Sohn mit sich versöhnt hat (2 Kor 5,8–20). Dominikus wollte Versöhnung bringen: dem Menschen mit sich selbst und mit Gott, den Menschen untereinander und mit der Kirche.

Der Dienst der Versöhnung bringt uns zum dritten Punkt der Maxime, nämlich zu den «Seelen» – den Menschen –, an die sich die dominikanische Verkündigung richtet. Das Generalkapitel von Ávila (1986) bezeichnete Dominikus als einen «Grenzgänger» und rief die Brüder auf, in seine Fussstapfen zu treten und vor allem an den Grenzen zu predigen. Fünf Arten von Grenzen werden beschrieben: die Grenze zwischen Leben und Tod, die Grenze zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit, die Grenze der christlichen Erfahrung, die Grenze der religiösen Erfahrung und die Grenze der Kirche. Beispiele für diese unterschiedlichen Abgrenzungen zu nennen, würde hier zu weit führen, aber der Leitgedanke ist, dass sich die dominikanische Verkündigung nicht in erster Linie an die bereits «treuen» Gläubigen wendet, sondern an jene Menschen, die aufgrund ihres Leidens, ihrer Unterdrückung oder ihres soziokulturellen und religiösen (oder nichtreligiösen) Hintergrunds in Distanz zu Kirche und Glauben stehen.

Von Kontemplation zu Kontemplation

Der heilige Thomas drückt die Besonderheit des Predigerordens als «Kontemplation und Weitergabe der Früchte dieser Kontemplation an andere» aus. Wie wir gesehen haben, geht diese Besonderheit als Aufgabe und Charisma auf die historische Gestalt des Dominikus zurück. Die Kontemplation ist nicht nur der Ursprung, von dem jede Predigttätigkeit ausgeht, sondern sie ist auch ihr Endziel. Die Früchte der eigenen Kontemplation werden anderen verkündet, sodass sie ihrerseits zur Kontemplation gelangen. Insofern der Orden heute diesem Ideal der Kontemplation entspricht, ist seine Rolle für die Zukunft nicht erschöpft.

Anton Milh