Dalassen und Mitnehmen – diese beiden Tätigkeiten umschreiben einen guten Teil dessen, was eine Wallfahrt ausmacht. Wer einen heiligen Ort aufsucht, lässt bildhafte Zeichen («Votive») zurück, die Bitte oder Dank für Rettung aus Gefahr und Krankheit vergegenwärtigen. Mirakelbücher halten die Erzählungen der Besucherinnen und Besucher fest, und nicht selten verewigten sich diese früher auch an Kirchenwänden mit Rötelstift oder kratzten Initialen und Wappen in den Stein. Mitnehmen kann und konnte man ebenso vielerlei: schriftliche Bescheinigungen, heiliges Wasser oder Öl, Berührungsreliquien, Heiligenbilder u. v. m. Vieles davon hatte es bereits in der antiken Kirche gegeben: Öl aus den Lampen, die am Heiligen Grab in Jerusalem brannten, wurde in kleinen Bleifläschchen, den sogenannten «Monza-Ampullen», mitgenommen, für Wasser vom Grab des heiligen Menas aus Ägypten stellte man Tonfläschchen als Massenartikel her, und wer die Kirche des heiligen Simeon bei Antiochia im heutigen Syrien besuchte, konnte aus der dortigen Erde gepresste Plaketten mit dem Bild des «Säulenstehers» erwerben. Im 11. Jh. kam zu all dem etwas Neues hinzu: Pilgerzeichen, in den lateinischen Quellen meist einfach «signa» (= Zeichen) genannt.

Von Souvenirs zu Pilgerzeichen

Das erste derartige Zeichen war die Jakobsmuschel, eine Kammmuschelart aus dem Atlantik, deren gebohrte Klappen von Santiagopilgerinnen und -pilgern an Mantel, Hut oder auf der Reisetasche getragen wurden. Solche gebohrten Muscheln wurden schon in Gräbern des späten 11. Jh. entdeckt. Auch die Jakobsmuschel war ein religiöses Souvenir, aber sie war noch mehr, denn sie kennzeichnete jene, die sie trugen, als Besucherinnen und Besucher des Jakobusgrabes und stellte diese Personen auf ihrer Reise unter den Schutz des Apostels. Diese neuartige Kennzeichnung der Pilgerinnen und Pilger hatte wohl damit zu tun, dass sie im Christentum erst in dieser Zeit als eigener rechtlicher Stand definiert wurden. Auch zuvor hatte es aus religiösen Gründen herumreisende Christinnen und Christen gegeben – sie waren aber gewissermassen als Privatpersonen unterwegs. Erst die Gottesfriedensbewegung und die Reformkonzilien des 11. Jh. stellten Reisende zu bestimmten heiligen Orten – allen voran Rom, Santiago und Jerusalem – unter besonderen Schutz, auch den des Kirchenrechtes. Dadurch wurden Pilgerinnen und Pilger zu einer rechtlich besonders geschützten Gruppe. Und dies drückte sich u. a. in den Pilgerzeichen aus, die an der Kleidung oder am Hut gut sichtbar getragen wurden.

Seit der Mitte des 12. Jh. traten Zeichen aus Metall neben die Jakobsmuscheln Zeichen aus Metall. Es handelte sich um kleinformatige Blei- oder Blei-Zinn-Güsse, die zuerst an Pilgerkirchen entlang der französischen Jakobswege, aber auch in Italien – etwa in Rom oder in Bari (heiliger Nikolaus) – an die Besucherinnen und Besucher verkauft wurden. Diese Plaketten stellten die jeweils verehrten Heiligen bzw. Maria dar und konnten mittels seitlicher Ösen an die Kleidung genäht werden. Im 13. Jh. verbreitete sich die Pilgerzeichenproduktion in ganz Europa. Im römisch-deutschen Reich wurden damals die ersten Zeichen im «Pilgerdreieck» um Aachen, Maastricht und Köln hergestellt. Seit der Mitte des 14. Jh. entstanden zahlreiche neue Wallfahrtsorte, die oft nur regional besucht wurden, aber auch Pilgerzeichen vertrieben. Wie sich der Umfang der Pilgerzeichenproduktion ausweitete, so wandelte sich auch ihre Form: Waren bis etwa 1330 die massiven Flachgüsse bestimmend, auf deren Oberfläche Bilder und Inschriften sich nur als Relief abhoben, setzten sich nun durchbrochene, filigranere Gittergüsse durch, die auch grössere Dimensionen annehmen konnten.

Erstes Massenbildmedium

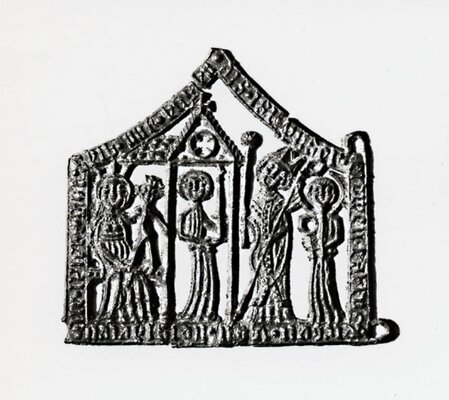

Zu den Top Ten der spätmittelalterlichen Pilgerzentren zählte das Kloster Einsiedeln, wo spätestens seit dem Beginn des 15. Jh. auch Pilgerzeichen hergestellt wurden. Sie zeigen in einem Architekturrahmen die für die Wallfahrt zentrale Engelweihszene: Links thront das Marienbild in der Einsiedler Gnadenkapelle, vor deren Eingang ein Engel mit Kerzen steht. Dieser und ein weiterer Engel mit Weihwasserbecken assistieren dem als Bischof gekleideten Christus bei der himmlischen Weihe der Kapelle. Aus Einsiedeln ist zum Jahre 1466 überliefert, dass man während der zweiwöchigen Engelweihe knapp 130'000 Pilgerzeichen verkaufte. Aus der Schweiz sind neben den prominenten Einsiedler-Zeichen noch solche aus der Wallfahrtskapelle im Innern der Beatushöhle am Thunersee und von der Marienkirche in Oberbüren BE bekannt – Letztere wurde besonders von Eltern aufgesucht, die ihre totgeborenen Kinder dort für die Taufe zum Leben erwecken liessen.1 1962 kam ein älteres Zeichen (Flachguss) hinzu, das bei Niederrealta GR gefunden und mit einer gewissen Unsicherheit der Bischofskirche in Chur zugewiesen wurde. 2010 wurde ein Zeichen der Wallfahrt zur Wolfgangskapelle bei Hünenberg ZG durch Abgüsse auf der dortigen Glocke identifiziert. Es dürfte aber noch zahlreiche andere Kirchen in der Schweiz gegeben haben, an denen Pilgerzeichen verkauft wurden.

Das preiswerte Verfahren des Gusses in Steinmodeln machte eine massenhafte Serienproduktion zu einem geringen Preis möglich. Deshalb waren Pilgerzeichen das erste Massenbildmedium des Mittelalters. Sie ermöglichten allen Gruppen der Gesellschaft eine frühe Form des privaten Bildbesitzes. Die exorbitanten Verkaufszahlen, wie sie oben für Einsiedeln genannt sind, waren sicher ein ungewöhnlicher Spitzenwert. Bei regionalen Wallfahrten lagen die Zahlen meist niedriger und beliefen sich auf einige Tausend pro Jahr. Insgesamt summieren sich jene Pilgerzeichen, die im Laufe des Mittelalters hergestellt wurden, zu vielen Millionen Exemplaren, denen gegenwärtig nur etwa 20'000 Funde aus ganz Europa gegenüberstehen.

Bis zum Ende des Mittelalters wurden schätzungsweise an mindestens 500 europäischen Wallfahrtskirchen Pilgerzeichen vertrieben. Deren Produktion brach mit der Reformation nicht nur im römisch-deutschen Reich, sondern in ganz Europa zusammen; einzig im Alpenraum existierte sie im bescheidenen Umfang weiter. Bei der barocken Reaktivierung älterer Wallfahrten wurde nicht an die Pilgerzeichen angeknüpft; stattdessen traten zweiseitig gestaltete Medaillen oder «Wallfahrtspfennige» aus Kupferlegierungen an ihre Stelle.

Forschung steht erst am Anfang

Die Pilgerzeichen wurden erst in der Mitte des 19. Jh. wiederentdeckt, als entsprechende archäologische Funde im Schlamm der Seine in Paris auftauchten. Diese Entdeckung führte schliesslich zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesen Objekten. Bald kamen auch Funde aus anderen Flüssen hinzu. Sie wurden damals als kulturhistorische Zeugnisse besonders in Sammlerkreisen – weniger in Museen – geschätzt, verloren aber spätestens nach 1914 an Interesse, sodass grosse Sammlungen gänzlich verloren gingen, wie die des Luzerner Goldschmieds Johann Bossard, die 1911 verauktioniert wurde.

Einen neuen Zugang zu diesen Objekten eröffnete die Glockenkunde, als man nach 1900 entdeckte, dass Pilgerzeichen auch zur Glockenzier oder zum Schmuck von Bronzetaufen verwendet wurden. Dafür wurden sie vor dem Guss in die Lehmform eingedrückt, sodass identische Abgüsse in der härteren Bronze zurückblieben. Die häufig durch die Inschriften auch genau datierbaren Glockenabgüsse bestimmten lange Zeit die Forschung in Deutschland. Freilich sind Pilgerzeichen eine schwierige Materie: Den Kunsthistorikerinnen sind sie zu hässlich, den Archäologen zu religiös, den Historikerinnen zu unbedeutend. So war ihre Erforschung meist die Sache einzelner Enthusiasten. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte sich besonders der Historiker und Bibliothekar Kurt Köster (1912–1986) um die systematische Erforschung der europäischen Pilgerzeichen verdient. Nach seinem Tod brach sein durch jahrzehntelange Bemühungen geknüpftes Forschungsnetzwerk zusammen. Etwa gleichzeitig kam es durch die Nutzung von Metallsonden in der Archäologie zu Massenfunden von Pilgerzeichen, zunächst in den Feuchtböden der Niederlande, in den letzten 20 Jahren aber auch in Norddeutschland, an der polnischen Ostseeküste und neuerdings auch in den baltischen Staaten. Daher steht die Forschung zu diesen interessanten Objekten eigentlich erst am Anfang.

Hartmut Kühne